周永年評傳|儒、釋、道思想管窺

來源:藉書園作者: 2024-10-23 12:14

周永年二十歲左右,即以貫通儒、釋、道三家“名噪齊魯間”,先發(fā)儒、釋、道“三教合一”之論,后倡議學(xué)習(xí)佛家修《佛藏》、道家修《道藏》,儒家也要修經(jīng)、史、子、集四庫《儒藏》,發(fā)出了乾隆詔修《四庫全書》的先聲,后于主持《四庫全書》子部提要期間,其中佛家典籍應(yīng)是他親自為之。周永年晚年“喜談禪”,又常作文發(fā)論儒、釋、道之辨,本文采擷其中一二管窺之。

周永年年輕時就沉迷于釋、道二氏,讀了大量佛家、道家的典籍。

他首先非常喜愛佛學(xué)書籍,不論距離遠近,搜集了大量梵文寫本和貝葉經(jīng),幾乎占據(jù)了他小樓的一半。隨手抽出一卷,都能流利地背誦,好像已經(jīng)熟習(xí)好多年了。他自己曾說:“我對于儒家經(jīng)典尚未敢自信,但對于佛教的學(xué)問,即使是那些得道的高僧,我也未必會遜色。”“而又篤嗜內(nèi)典,無遠近物色梵莢貝葉,庋置所居小樓幾半焉。任抽一卷試之,朗朗口誦如素習(xí)。自謂:‘吾于儒書未敢自信,至于釋氏之學(xué),雖得道高僧,未肯讓也。’”。好友朱曾傳(字式魯)記下了他日夜攻讀佛經(jīng)的情形,“周郎跏趺坐,夜涼佛燈清。”詩中寫道,周永年盤腿而坐,夜晚涼風(fēng)習(xí)習(xí),佛燈散發(fā)著清幽的光芒。

除了熟讀佛書,周永年還沉迷于道家方術(shù),好友法坤厚(字南野)就曾勸他,不要沉迷于向嫦娥、羅敷求愛一樣不切實際的修仙,《示周書昌》:“搗盡元霜事總虛,漫將十斛貯明珠。應(yīng)知月姊難求匹,但羨羅敷自有夫。廣額逢人羞粉黛,華容臨水艷芙蕖。東鄰女已空閨老,水泮歸期待小姑。”法坤厚借嫦娥和羅敷的典故來諷刺修仙求道的虛無,勸他珍惜現(xiàn)實生活中的幸福與美好。

在濼源書院讀書時的恩師沈起元,曾寫信給周永年,聽說他沉迷于佛教和道教,極力勸誡他,“寄周永年札,聞其溺于(釋道)二氏,力規(guī)之”,說周永年近來染上了沉迷虛無的毛病,恐怕對他的身心毫無益處,“近乃有逃虛之病,恐于身心毫無裨益耳”,“前日只欲求養(yǎng)生卻疾之術(shù),遂惑于其說”。

周永年沉迷釋、道二氏,目前所見的最早的資料,是乾隆二十二年(1757)七月十四日,他參加廷試落榜后,為朋友收集到的《九皇新經(jīng)》題寫的跋文,他懷疑該書是一些道教徒假借上真的名義,來解釋內(nèi)丹、鼎器、藥物的奧義,“此書疑黃冠者流假諸上真之語”,他還指出,古人曾說道教的道理是從房中之術(shù)中得來的,但那并非是指房中御女之術(shù)。因此,《參同契》中的“淑女好逑”和《悟真篇》中的“坤位乾家”,他懷疑另有深意。“昔人云道自房中得之,而非御女之術(shù)。則《參同》之淑女好逑,《悟真》之坤位乾家,疑別有旨在。”可見當(dāng)時周永年雖然只有二十八歲,對道家典籍卻已有了比較深入的研究。

那一時期,周永年甚至提出了儒、釋、道“三教合一”的觀點,他還寫信給恩師沈起元,“詳論三教合一之旨”,一生服膺儒學(xué)的沈起元勸告他說,儒家本身就有完善的養(yǎng)生之道,又何必依賴于道教和佛教呢?孔子的教義在當(dāng)今已經(jīng)無人討論,世人忙于追逐文辭和功名利祿,行動與圣賢之道背道而馳,完全不顧及自己的身心該如何安頓,這令人深感嘆息。雖然有人談?wù)摰澜獭⒎鸾蹋麄冎v求的“致虛守靜”,依然是在修煉身心方面下功夫,這與世俗追逐名利的行為已經(jīng)有很大不同。然而,既然你已經(jīng)知曉并追求道與學(xué)問,為什么不以“四書五經(jīng)”為根本,以周敦頤、程頤、張載、朱熹等人為榜樣,按照他們?nèi)腴T的方法和修煉的途徑來進取呢?正如孟子所說:“達則兼濟天下,窮則獨善其身”,其中的樂趣與承擔(dān)何其壯闊啊!想到你卓爾不群的資質(zhì),特意寄來書信,我懇請你不要忽略我的忠告。“吾儒具有養(yǎng)生之道,何必二氏也。孔子之道,至今日而舉世不講,營營焉汨于文辭功利,動與圣道背馳,絕不計及。此身心作何著落,可為長嘆。雖談仙談佛,病在致虛守寂,尚從身心處用功,與流俗之汨沒馳騖,已自懸殊。然以年兄既知好道好學(xué),何不以‘四書五經(jīng)’為宗,以周、程、張、朱為師范,遵其入門之法,用功之術(shù),以期進于大道。孟子所謂‘達則兼善天下,窮則獨善其身’,其樂為何如?其擔(dān)荷為何如耶!念年兄稟拔俗之質(zhì),千里外尺書,幸勿耄吾言。”

沈起元沒有完全否定“從身心處用功”的釋、道兩家,但還是勸周永年“以‘四書五經(jīng)’為宗,以周、程、張、朱為師范,遵其入門之法,用功之術(shù),以期進于大道”,也即從儒家出發(fā),進行“修齊治平”,“達則兼善天下,窮則獨善其身”。

沈起元給愛徒寫下這封信的時間,是乾隆二十八年(1763)正月初二,這是沈起元去世前寫給周永年的最后一封信。乾隆三十六年(1771)周永年考上進士前后,繼承明末曹學(xué)佺的觀點,在濟南、北京發(fā)表《儒藏說》,希望學(xué)習(xí)佛家修《佛藏》、道家修《道藏》,儒家也要修經(jīng)、史、子、集四庫《儒藏》,發(fā)出了乾隆詔修《四庫全書》的先聲,這可以說是周永年對沈起元勸告的最好的回應(yīng)。

接著,周永年被征入館輯佚《永樂大典》,辦理《四庫全書》,其貫通儒、釋、道三家的名望,盛極一時,“以博洽貫通,為時推許”,天下的學(xué)者紛紛聚集到京城,人人都想和他結(jié)交,接連不斷地遞上名片,登門拜訪,“當(dāng)是時,海內(nèi)學(xué)人集輦下,皆欲納交,投刺踵門”。

一、佛學(xué)造詣“淵奧”

周永年年輕時,曾長期在濟南佛峪般若寺讀書,后于寺后林汲泉下結(jié)廬林汲山房。

周永年“淵奧”的佛學(xué)造詣,在京城的影響也很大,當(dāng)時在京的章學(xué)誠曾說:“時京師士大夫講梵學(xué)者,有歷城周編修永年,最為淵奧,于叢林方丈講僧,鮮所許可。”意思是,當(dāng)時在京城研究佛學(xué)的士大夫中,周永年的學(xué)問最為深奧,他對于佛教寺院中的高僧大德,都很少真正認可。王昶(字德甫)也認為周永年是京城四個最懂佛學(xué)的士大夫之一:“今天下士大夫能深入佛乘者,桐城姚南青范、錢塘張無夜世犖、濟南周永年書昌及余四人……書昌方成進士。”

精于釋典的周永年,在四庫館臣中也以學(xué)識聞名,就連總纂官紀昀亦甘拜下風(fēng)。紀昀在《閱微草堂筆記》中記載,靈鷲山位于如今的拔達克善,當(dāng)?shù)厝员4嬗兄T多佛、菩薩的骨塔,題記使用梵文,與經(jīng)典相符。據(jù)說,那里還有六百余間石室,這就是所謂的大雷音寺。……他曾到過那個地方,所見也不過如此。所謂的種種莊嚴景象,似乎也是過于修飾的說法。相傳回部祖國用銅建城,居于西邊的回部人說銅城在他們東邊一萬里,居于東邊的回部人則說銅城在他們西邊一萬里。雙方都遠遠跪拜,至今沒有人真正到過那座銅城。由此推測,恐怕南懷仁的《坤輿圖說》中記載的五大人洲,以及其中的珍奇靈怪,也不過是類似的傳說罷了。“靈鷲山在今拔達克善,諸佛菩薩骨塔具存,題記梵書一一與經(jīng)典相合,尚有石室六百余間,即所謂大雷音寺。……曾至其地,所見不過如斯。種種莊嚴,似亦藻繪之詞矣。相傳回部祖國,以銅為城,近西之回部云,銅城在其東萬里;近東之回部云,銅城在其西萬里。彼此遙拜,迄無人曾到其地,因是以推,恐南懷仁《坤輿圖說》所記五大人洲,珍奇靈怪,均此類焉耳。”

周永年不以為然,他反駁紀昀說:“有佛緣者,然后能見佛界,有仙骨者,然后能見仙境,未可以尋常耳目,斷其有無。”懟得紀昀啞口無言。后來,紀昀遇一道士游昆侖歸來,所言與舊記不殊,這才信了周永年的話,慨嘆“是則余不知之矣”。

后來,周永年負責(zé)《四庫全書》子部提要的編纂,其中佛家、道家典籍應(yīng)是周永年親自為之,著名宗教史學(xué)家陳垣考證指出,“《四庫提要》成書倉卒,謬誤本多。惟釋家類著錄十三部,存目十二部,謬誤尚少,此必稍通佛學(xué)者所為。吾嘗考之,四庫館員中以佛學(xué)名者無幾,吾頗疑其出于歷城周書昌永年也。”

周永年居京十余年,業(yè)余時間經(jīng)常尋佛問道。特別是后來四庫館越來越官場化,周永年逐漸感到力不從心,便常約在沒有塵世紛擾的地方,與僧道相聚,正如李憲喬(字義堂)《贈周林汲》詩中所言:

都城千萬戶,獨此抱殑殑。

每約無塵處,相尋有道僧。

盡收看后卷,只對影邊燈。

猶寄班行里,自言多不勝。

王士禛的后人王祖昌(字子文,號秋水)《贈周太史》也說周永年在北京宣南藉書園中,盤腿而坐,焚香讀經(jīng):

茅舍焚香竟日清,

讀殘貝葉不聞聲。

落花滿院無人到,

趺坐閑看鹿女行。

周永年有個好友叫圖鎝布(字裕軒),戊辰年(1748)進士,官至翰林院侍讀學(xué)士,但年未五十就辭職歸隱,在八寶山東邊建了一個園圃,潛心研究佛教經(jīng)典。他曾對周永年說:“《金剛經(jīng)》言一切福德不及受持此經(jīng),蓋一切福德,身受之,故可窮;持經(jīng),福德心受之,故無窮也。”意思是,《金剛經(jīng)》提到,一切福德都不如持誦此經(jīng),因為一切福德是身體享受的,終有窮盡,而持經(jīng)的福德是心靈享受的,因此無窮無盡。”周永年聽了他的話,頓有所悟。

他在京城南邊的崇效寺來往了七八年,曾為寺里的《訓(xùn)雞圖》題詞,自稱世間紛擾如煙,他的內(nèi)心卻如明鏡般寧靜,他在寂滅的大海中,靜觀自己的本性:“民動如煙,我靜若鏡。寂滅海中,湛然自性。”由此可見,周永年常年修習(xí)佛法,潛心于內(nèi)心的靜觀與修煉。

周永年晚年,還喜好談?wù)摱U理,每次見到僧人,就會拿出佛經(jīng)與之辯論。如果僧人無法回答他的疑問,他便會用手杖敲打他們的光頭。“先生晚年喜談禪,瀾翻釋典,見僧輒舉佛經(jīng)相與辯難,不解,即以杖擊其禿頂。”

周永年不僅喜與佛家辨禪理,還對儒、釋、道三家思想進行深入的比較與探討。他常以精深的見解融匯三家,試圖通過對儒、釋、道的融合與對比,揭示其中的共性與差異。章學(xué)誠在《周書昌別傳》中,說周永年“旁涉《佛藏》,博綜探索,自謂有得。嘗謂:‘告子言生之謂性,人知其為佛氏之所宗,不知彼謂‘不得于言,無求諸心’,乃是陰辟儒行;彼謂‘不得于心,無求諸氣’,乃是陰辟道流。蓋其意以儒者存養(yǎng)省察為反求諸心,道家飛伏修煉為求助于氣也。’聞?wù)咭尚艆耄黄渌娮咳徊豢梢滓病!?/p>

周永年的話翻譯成白話文就是:“告子所言的‘生之謂性’,大家都知道這是佛教的核心思想,但不明白他所說的‘不得于言,無求諸心’,其實是在暗中排斥儒家的學(xué)說;而‘不得于心,無求諸氣’,則是在暗中排斥道家的思想。”什么意思呢?他的話涉及到對戰(zhàn)國時期的思想家告子的思想解讀,以及與儒、釋、道思想的比較。

告子提出“生之謂性”,指人的本性就是天生的本能反應(yīng)和欲望,即人的本性是與生俱來的。這種觀點強調(diào)人與生俱來的自然屬性,如生理需求、安全需求等,這其實反映了佛教的核心思想,也就是佛教對“生命”和“自然本性”的理解。佛教認為一切眾生都有“性”,即自然的存在,這與告子所強調(diào)的“生之謂性”有某種相似性。佛教也強調(diào)“性空”,所有現(xiàn)象都沒有固定不變的本性,而是依因緣而生,這與告子的自然本性思想也相契合。因此,周永年認為告子的“生之謂性”思想與佛教有相似之處。

告子還說:“不得于言,無求諸心。”意思是,如果從言語中找不到答案,就不要去追求心中的感悟。這句話的潛臺詞是,告子強調(diào)外在的行為、言語,顯然是對儒家修心學(xué)說的排斥,因為儒家尤其是孟子,強調(diào)“心”的重要性,提倡通過內(nèi)心的道德覺悟、反省和修養(yǎng)來認識道德本性。

告子還說:“不得于心,無求諸氣。”意思是,如果從心中找不到答案,就不要去追求氣的修煉。這里“氣”是中國古代哲學(xué)中的“氣”,指生命力、宇宙運行的基本力量, 告子這句話實際上是在排斥道家。道家思想,尤其是老子、莊子和后來的道教,極為重視“氣”的修煉,認為通過對“氣”的調(diào)節(jié),可以與天地自然相通,獲得身心的健康和長壽。告子的這句話卻強調(diào)先“得于心”,顯然是對道家“求諸氣”得排斥。

如上可見,周永年后來似乎拋棄了年輕時“三教合一”的觀點,當(dāng)他真正掌握了儒、釋、道三家精髓后,通過嚴密的哲學(xué)分析,已然揭示出三家的聯(lián)系與批判,仔細品味他的話,可以看出他在儒、釋、道三者之中,似乎對佛教的理解和認同更加深刻。

二、儒、道源流之辨

周永年晚年,常對年輕時“惑于其說”的道家持批判態(tài)度,認為道家思想中存在很多附會與假托的成分,過于神化自然現(xiàn)象和天象。

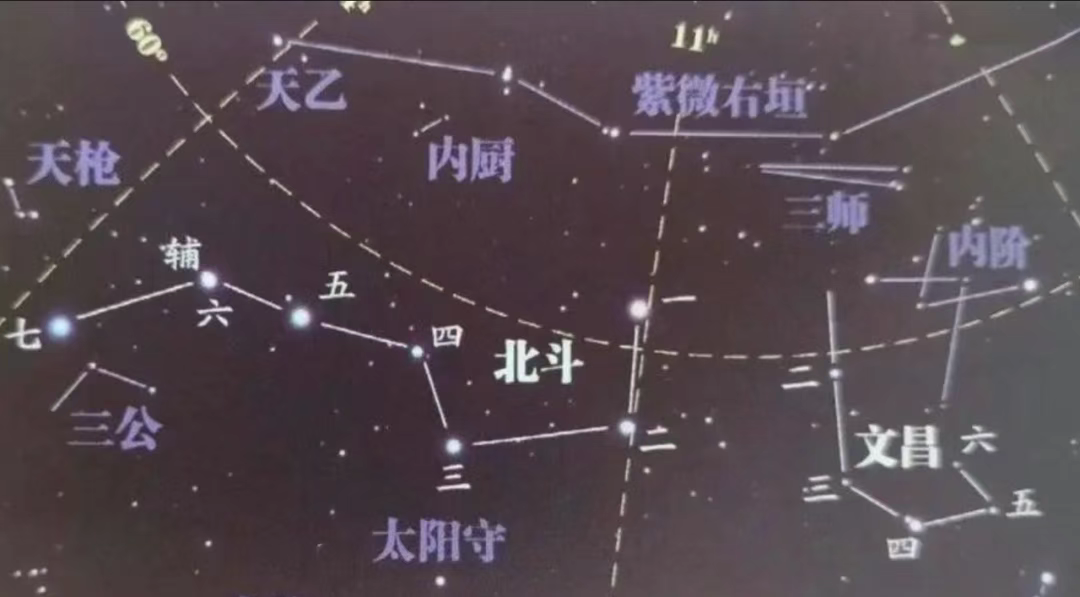

比如,乾隆五十四年(1789)孟冬,他為《重刊太上感應(yīng)篇箋注》作序,開篇就論曰:“道家之書多出于附托,《隋書》論之詳矣。然鬼神感應(yīng)之理,具于六經(jīng),《周官》凡以神仕者無數(shù)。即如文昌本星名,而道流以為司文章之命。”序的大意是,道家的書籍大多出自附會和托名,《隋書》中對此論述得很詳細。然而,鬼神感應(yīng)的道理,其實已經(jīng)在《六經(jīng)》中有所體現(xiàn),《周官》中記載的以神職從事的事例就有很多。比如,文昌本是星名,但道士們卻認為它主管文章運。

乾隆五十六年(1791)春二月,周永年臨終前,還應(yīng)邀寫下一篇《文昌閣記》,通過對古代典籍的細致考察,繼續(xù)對文昌神掌管文章運、考試運展開了辨析。周永年在朱彝尊(號竹坨)、王蘋(號蓼谷)論證的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加以辨析。他指出,在《周禮》中,大宗伯一職負責(zé)“以槱燎祭司中、司命”,鄭玄注解說:“司命指的是文昌宮中的星宿。”鄭玄則認為:“司中、司命分別是文昌宮的第五顆和第四顆星。”這說明在春官(即禮官)的職責(zé)中,文昌之祀是由其掌管的。小司寇在“孟冬祭司民,并將民數(shù)獻給國王”的注解中提到:“司民是一顆星宿,指軒轅角星。在祭祀司民時獻上民數(shù),是對人民的重視。”司民神靈負責(zé)登記全國人民的數(shù)量,并且在每三年一次的大比之時,君王會拜受并將其記錄在天府之中。鄭玄的注解中提到:“文昌宮的三臺星與軒轅角星相近,三臺星分別為司命、司中、司祿和司民。”疏義中解釋道:“三年一度的大比,每年民數(shù)都有增減。”這說明,文昌之祀在秋官(即掌刑官)的職責(zé)中涉及獻上民數(shù)的內(nèi)容。《周禮·地官·鄉(xiāng)大夫》中還提到:“每三年舉行一次大比,考察人們的德行和道藝,并推薦賢能之士。次日,鄉(xiāng)老和鄉(xiāng)大夫等官員將賢能之士的名單呈獻給君王。君王雙手接過,記錄在天府中。”司農(nóng)解釋道:“推薦賢能之士,類似于今天舉薦孝廉和茂才。”三年一次的大比中,民數(shù)的統(tǒng)計與賢能之士的推薦早已被鄉(xiāng)師和黨正分別記錄。怎么會在獻上民數(shù)時告知神靈,而獻上賢能之士的名單卻不告知呢?雖然經(jīng)書中沒有明確記載,但可以類比得出結(jié)論。司民之神,鄭玄的注解各有不同。而軒轅角星與文昌星相近,所以文昌宮的六顆星與軒轅角星和大、小民之星共同掌管這些事務(wù)也未嘗不可。因此,道家文昌神主掌鄉(xiāng)試和會試升降進退的說法,實際上是從此演變而來的,而不是憑空杜撰的。

周永年詳細論證完文昌神掌管考試運的源流后,又繼續(xù)論道:“然謂在周為張仲,以孝友之人上配文昌之星,而因以主士子之予奪,與《周官》‘六德’‘六行’之教,幽明正相表里,此即五行之神配以五人帝之義,而其理固章章不可誣也。”[18]其大意是,傳說中,文昌帝君在周朝時化身為張仲,以孝友之人配享文昌星,主掌士子們的升降進退,這與《周禮》中的“六德”“六行”之教遙相呼應(yīng)。這種思想與金、木、水、火、土五行神靈配以少昊、顓頊、帝嚳、帝堯和帝舜五人帝的觀念相符,其道理明確,不可否認。

細讀這篇文章,其實以文昌星為切入口,論證了儒家、道家的思想源流和融合關(guān)系:

首先,論述引用《周禮》中關(guān)于文昌星和司命、司中等星宿的祭祀職責(zé),展示了儒家經(jīng)典中對天文和星宿的重視。這些星宿不僅代表著天文現(xiàn)象,還與人間的行政事務(wù)密切相關(guān)。文昌星在儒家祭祀中承擔(dān)著重要的角色,它與司命、司民等星宿一起象征著對人類事務(wù)的掌管,尤其是民眾數(shù)量的登記、賢能之士的推舉等。這種天上星宿與人間行政的聯(lián)系,體現(xiàn)了儒家的“天人合一”思想。

其次,鄭玄的注解對這些星宿的解釋,進一步說明儒家思想中,星宿的分工與現(xiàn)實中的官職和職責(zé)相對應(yīng),例如文昌宮中的星宿負責(zé)掌管民數(shù)和賢能之士的推薦,這些活動本質(zhì)上體現(xiàn)了儒家強調(diào)的德行、孝道和禮制。然而,隨著道教的發(fā)展,道家將這些星宿進一步神化,例如文昌帝君的出現(xiàn)。文昌帝君作為道教中的神靈,與儒家經(jīng)典中提到的文昌星宿的職責(zé)類似,掌管士子們的功名與升降。這表明,道家在天文與星宿的觀念上,實際上是承襲并發(fā)展了儒家的思想。

再次,文昌帝君的傳說體現(xiàn)了道教如何從儒家的基礎(chǔ)上衍生出自己的神靈體系。文昌帝君在士大夫階層中被崇拜,與儒家強調(diào)的孝友之德密切相關(guān)。道教將文昌帝君塑造成一個化身為孝友之人的神靈,正是對儒家德行教化的繼承與神化。通過將儒家的倫理道德與道教的神靈崇拜相結(jié)合,道家借助這些神靈加強了對士子階層的影響,彌補了儒家思想中在超自然層面的不足。

最后,論述提到的“六德”“六行”與五行神靈的配合,反映了道家和儒家在宇宙觀上的深度融合。儒家通過五行的觀念解釋天人之間的關(guān)系,而道教則將這一觀念擴展到五行神靈的層面,將五行與歷史人物、星宿相結(jié)合。這一過程不僅保留了儒家的道德和政治教化,同時在神靈崇拜中融入了道教的信仰體系。這表明道教的神靈觀念實際上是從儒家的倫理教化和天文觀念中演變而來,而不是完全獨立于儒家的思想體系。

三、百家“殊途”歸智慧

除了善于辨明儒、釋、道三家,周永年還認為,諸子百家其實“殊途同歸”于最高智慧。

他的好友盛百二(字秦川)六十大壽時,周永年為他寫過一篇《盛秦川先生六十壽序》:“先王之道自有其大全,而拘墟者,輒不能相通。見內(nèi)者非外,見外者非內(nèi),于是儒墨孔老,不勝異同之譏。《易傳》曰:‘天下同歸而殊涂,一致而百慮。’圣人之論,何嘗分疆而畫界乎?”其大意是,古代圣王的治國之道自有其完整的體系,但那些拘泥于狹隘見識的人,往往不能相互融會貫通。那些重視內(nèi)在修養(yǎng)的人,忽視了外在的治國平天下的道理;而那些重視外在治理的人,則又忽略了內(nèi)在的修身養(yǎng)性之道,因此儒家、墨家、道家等學(xué)派常常互相批評。《易經(jīng)·系辭》上說:“天下同歸而殊途,一致而百慮。”圣人所論述的道理,從未將其分割為不同的疆域和領(lǐng)域。

接著,周永年以盛百二的學(xué)問為例,論證百家學(xué)說其實可以“同歸一致”:“始也為詞章之學(xué),既而為陰陽術(shù)數(shù)之學(xué),又既而為名法經(jīng)濟之學(xué),務(wù)為深博,各極其致。閱歷既久,有會于同歸一致之理。又喜觀二氏書,偶有著述,若朱子之托名于空同道士,自署為云臺真逸者,不啻身親遇之。故與先生游者,愛其詞章,則曰詩人也、文人也;聞其宦跡,則曰能吏也、循吏也;聽其議論之宏肆,則曰先生實負經(jīng)濟才。此尚無深知之者。讀其《尚書釋天》及《筆談》、《續(xù)筆談》諸書,則曰先生其今之僧一行、沈存中、郭守敬、洪容齋乎!或以問于余。余曰:是皆得先生之似者。”他表達的意思是,盛百二起初學(xué)習(xí)詞章之學(xué),后來又研究陰陽術(shù)數(shù),再后來又致力于名法和經(jīng)濟之學(xué),力求深博,各盡其理。在長久的閱歷中,他領(lǐng)悟到不同學(xué)問歸于一致的道理。他還喜愛閱讀道家和佛教的書籍,偶爾有所著述,就像朱熹托名于空同道士,自署為云臺真逸一樣,仿佛他親身經(jīng)歷了這些學(xué)問。因此,與先生交往的人,如果欣賞他的詞章,就稱他為詩人或文人;如果聽聞他的為官經(jīng)歷,就稱他為能吏或循吏;如果聽到他宏大的議論,就認為他確實有治國安邦的才能。然而,這些稱呼都未能真正深入了解他。讀到他的《尚書釋天》以及《筆談》《續(xù)筆談》等書時,就會認為他是當(dāng)代的僧一行、沈存中、郭守敬、洪容齋之流的人物。有人曾問我,盛秦川到底是什么樣的人。我說,這些都是對你與盛百二的相似之處的評價罷了!

周永年認為,以上這些稱呼都未能真正深入了解他,集百家學(xué)說于一身的盛百二,其實就是“《內(nèi)經(jīng)素問》及老莊之書”中說的“真人”、“至人”,其實就是擁有最高智慧的人,“《內(nèi)經(jīng)素問》及老莊之書,每言古之真人、至人,若先生者,非其流亞歟。”

這段論述通過展示盛百二對多種學(xué)問的深入研究——從詞章到陰陽術(shù)數(shù),再到名法與經(jīng)濟之學(xué),最終領(lǐng)悟到它們的共通之理。無論是詩人、能吏,還是治國之才,他的多重身份表明這些學(xué)問表面上不同,但最終指向的都是作為一個人的最高智慧。這證明了諸子百家雖然路徑各異,但本質(zhì)上都通向最高智慧這同一目標。

而縱觀周永年的一生,年輕時即以貫通儒釋道三家“名噪齊魯間”,進京辦理《四庫全書》后,“好深沉之思,四部兵、農(nóng)、天算、術(shù)數(shù)諸家,鉤稽精義,褒譏悉當(dāng),為同館所推重。”周永年在四庫全書館時,善于進行深入思考,精研四部經(jīng)典,并廣泛涉獵兵學(xué)、農(nóng)學(xué)、天算、術(shù)數(shù)等多種學(xué)問。他通過考察和總結(jié)這些學(xué)問的精義,能夠?qū)ζ鋬?yōu)劣得出恰當(dāng)評價,受到同館學(xué)者的推崇。這表明周永年不僅掌握了各家之學(xué),而且能夠貫通各家思想,從不同學(xué)問中汲取智慧,最終形成自己對世界的深刻洞見,周永年推許盛百二是貫通諸家、獲得了最高智慧的“真人”、“至人”,他自己何嘗不也是如此呢?

編輯:宮英英

文章、圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除